代表建议禁止明星代言游戏广告,明星代言费

77游戏社盒子平台开启你的次世代游戏之旅。77游戏社助手乐园专为国内外单机游戏、手游玩家、网络游戏爱好者打造的推荐高品质手游的分享社区。我们提供各类游戏最新的资讯动态。在这里,超过50,000款精品游戏任你畅玩——从独立制作的匠心之作到代表建议禁止明星代言游戏广告,明星代言费3A级手游大作,我们为你搭建了最丰富的数字游乐场。1亿玩家的共同选择,累计30亿次的热血下载,每一个数字背后都是玩家们用指尖投票的信任。3500万条真实玩家评价构筑起最透明的游戏推荐体系,50万篇深度攻略与测评为你扫清冒险路上的每一个障碍。我们不只是平台,更是10万开发者与亿万玩家相遇的创意集市——每天都有令人惊艳的新作品在这里诞生。立即加入77游戏社折扣平台,与全球玩家一起: 🎮 发现尚未被大众瞩目的宝藏游戏 💡 与开发者直接对话,参与游戏进化 🏆 在专属社区分享你的高光时刻。

针对“代表建议禁止明星代言游戏广告”以及涉及的“明星代言费”问题,这是一个涉及未成年人保护、广告、市场规范和行业发展的复杂议题。我们可以从以下几个方面进行分析:

一、建议禁止明星代言游戏广告的核心出发点/担忧

过度诱导与沉迷: 明星(尤其是青少年偶像)拥有强大的粉丝号召力,其代言可能对辨识能力较弱的未成年人产生过度吸引力,诱导他们尝试并沉迷于游戏,影响学业和身心健康。

模糊游戏风险: 明星代言的光环效应可能掩盖或淡化游戏的沉迷风险,让未成年人及其家长低估潜在危害。

传递错误价值观: 部分游戏可能包含暴力、(抽卡开箱)等元素,明星代言可能被解读为对这些元素的背书或美化。

2. 规范广告真实性:

质疑明星本人是否真正深度体验过其所代言的游戏?代言内容是否真实反映了游戏体验?是否存在虚假或夸大宣传?

担心明星为了高额代言费,可能对游戏品质、内容或潜在风险缺乏审慎评估。

高昂的明星代言费被视为游戏公司过度营销、抬高运营成本的体现。这些成本最终可能转嫁给玩家(如更重的付费设计),或挤压游戏研发投入。

认为过度依赖明星营销是游戏行业“重营销轻产品”的畸形发展表现。

减少游戏广告对网络空间(尤其是青少年常用平台)的过度渗透和干扰。

二、关于“明星代言费”的争议点

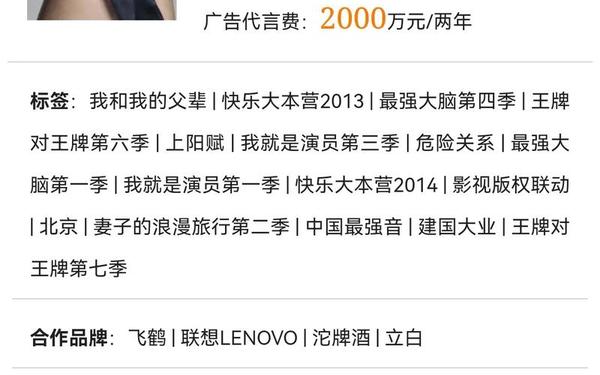

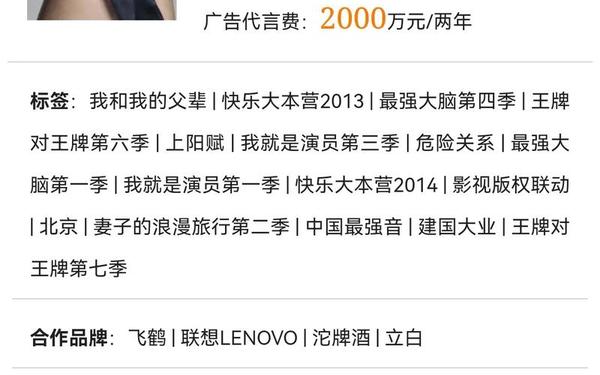

1. 成本高昂: 顶级明星的游戏代言费用动辄数百万甚至数千万人民币,是游戏营销预算的重要组成部分。

2. 价值争议:

支持者认为: 明星代言能迅速提升游戏知名度和用户获取效率,尤其在初期推广阶段效果显著,这笔钱花得“值”。

反对者认为:

成本转嫁: 天价代言费最终会体现在游戏内购价格或付费设计上,由玩家买单。

效果存疑: 明星引流来的用户转化率和留存率可能不高,长期价值不如产品本身质量或社区运营。

挤压研发: 过高的营销预算挤占了本应投入到游戏内容研发、技术提升和用户体验改进上的资源。

助长泡沫: 哄抬了明星价格,加剧了行业的“烧钱”营销竞争。

三、禁止明星代言游戏广告的可能影响

正面影响

降低对未成年人的诱导风险: 减少明星光环对未成年玩家的直接影响。

促使行业回归产品本质: 迫使游戏公司更专注于提升游戏品质、玩法创新和用户体验,而非依赖明星效应。

降低营销成本: 短期内可能减少游戏公司的营销开支。

规范广告市场: 减少可能存在的虚假或夸大代言行为。

负面影响与挑战

游戏公司会转向其他营销方式:如KOL/主播推广(可能同样有影响力)、社交媒体营销、买量广告、IP联动、品牌广告等。

新方式未必更优:

KOL/主播推广也可能存在过度诱导和虚假宣传问题,且监管难度更大。

单纯买量广告信息更枯燥,可能更依赖诱导性素材(如“一刀999”)。

整体营销成本和效果未必显著下降,甚至可能因流量竞争加剧而上升。

3. 执行难度:

定义模糊: “明星”的定义是什么?网红、电竞选手、虚拟偶像算不算?范围界定困难。

规避手段: 可能出现“擦边球”操作,如明星以“游戏体验官”、“首席乐趣官”等非代言头衔进行宣传。

4. 对成年玩家的影响:

成年玩家也有获取游戏资讯的需求,明星代言也可能是他们了解新游戏的渠道之一。完全禁止可能减少信息触达途径。

5. 可能削弱部分游戏推广效果: 对于需要快速建立认知度的新游戏或特定类型游戏(如mmo、卡牌),明星代言曾是有效手段之一。禁止后可能需要更长的时间和更高的成本来建立品牌。

四、替代方案与更全面的治理思路

1. 强化广告内容审核与标识规范:

严格审查明星代言广告内容,杜绝虚假、夸大宣传,特别是对游戏核心玩法、付费点、中奖概率等的描述。

强制显著标识: 在广告醒目位置(如视频广告开头)持续显示“理性消费,适度游戏”、“谨防沉迷”等警示语,弱化明星光环效应。

利用技术手段(实名认证、人脸识别等)彻底屏蔽未成年人接触游戏广告(尤其是明星代言类)。

严禁在未成年人高频接触的媒体平台、时段投放游戏广告。

3. 规范明星代言行为,落实代言人责任:

强制体验要求: 要求明星必须真实、深度体验所代言游戏一段时间,并能提供证明。

强化法律责任: 对明知或应知游戏存在虚假宣传、严重沉迷风险等问题仍代言的明星,依法追究连带责任。

4. 推动游戏分级制度:

根据不同游戏的内容类型(如休闲、竞技、mmO)和目标人群(成人向、全年龄),制定分级标准。

限制高沉浸度、高付费度或含成人内容游戏的广告投放范围和代言人资格(例如,仅限成人向游戏可选择代言,且需更严格审核)。

严格落实防沉迷系统: 这是保护未成年人的根本,比限制广告更直接有效(实名认证、时长限制、宵禁、充值限额)。

规范游戏内购设计: 打击机制(抽卡开箱),要求明示概率,限制诱导性付费设计。

6. 引导行业自律: 鼓励游戏行业协会制定自律公约,引导企业理性选择营销方式,平衡营销与研发投入。

7. 加强消费者教育: 倡导玩家(尤其是青少年及其家长)理性看待游戏和广告,提高媒介素养和消费辨别能力。

保护未成年人和规范市场是核心目标: 代表建议的初衷值得肯定,反映了社会对游戏产业健康发展和青少年保护的关切。

“一刀切”禁止明星代言存在显著局限性: 其实际效果(尤其对未成年人的保护效果)可能低于预期,且会带来一系列副作用和执行难题,同时未必能根本解决“明星代言费”推高成本的问题(成本可能转移而非消失)。

综合治理优于单一禁令: 更有效的路径是多管齐下:

1. 最严格地执行针对未成年人的隔离措施(防沉迷 + 广告屏蔽)。

2. 强化所有游戏广告(无论有无明星)的审核、警示标识和内容规范。

3. 规范明星代言行为,落实代言人责任(特别是体验义务和法律责任)。

4. 探索游戏分级,对不同类型游戏广告实行差异化监管。

5. 持续加强游戏内购、防沉迷等核心环节的监管。

关于明星代言费: 这本质上是市场行为。监管的重点不应是直接限制代言费高低,而是通过规范广告内容、落实代言责任、隔离未成年人等措施,压缩“问题代言”的空间,让市场机制更健康地运行。高昂的营销费用问题,更需要通过倡导行业自律、鼓励竞争重心回归产品品质来解决。

解决明星代言游戏广告引发的问题,关键在于精准施策、多维度监管、强化落实,而非简单的禁止与否。将资源投入到最有效的未成年人保护机制和广告内容规范上,可能是现阶段更具可行性和成效的路径。

发表评论